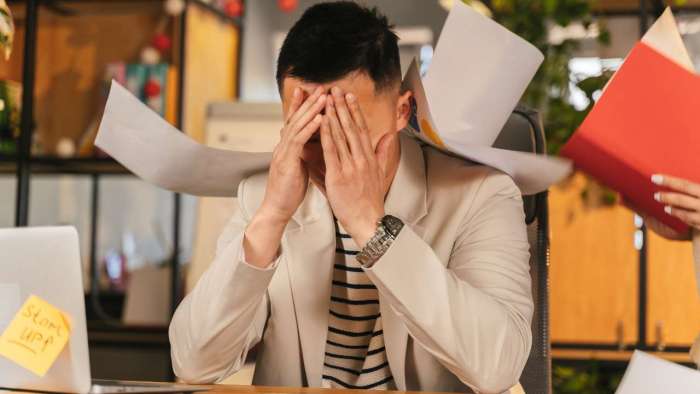

يعيش كثيرون اليوم على شفا الانهيار، ليس بسبب الفقر أو البطالة، بل لأنهم جعلوا من العمل محورًا لمعنى حياتهم. العمل، ذاك الذي يفترض به أن يمنحنا دخلًا، صار في نظر كثيرين طريقًا لتحقيق الذات… أو هكذا قيل لنا.

المفارقة الغريبة أن من يكدّون أكثر، هم الأقل حاجة إلى الكدّ. أثرياء ونجوم وادي السيليكون يتباهون بـ100 ساعة عمل أسبوعيًا، رغم أن أسهم شركاتهم لا ترتفع بسبب ذلك، ولا حساباتهم البنكية تحتاج أصلاً إلى الزيادة. في الوقت ذاته، يقضي الأمريكيون من حملة الشهادات العليا وقتًا أطول في العمل مقارنة بأوقات فراغهم، كما لو أن المتعة أصبحت جريمة.

أنا واحد من هؤلاء. رغم دخلي المستقر كأستاذ جامعي، تسلّل الإنهاك إلى أعماقي، فأصبت باحتراق نفسي دفعني للاستقالة. لكني لم أتحمّل البقاء بعيدًا، فعُدت إلى التدريس بأجر زهيد فقط لأنني احتجت “أن أكون” في إطار منظّم، أن يكون هناك من يعتمد على عملي. المال لم يكن الدافع، بل الشعور بالجدوى.

إنها حقيقة مؤلمة: نحن لا نعمل فقط من أجل المال. هناك من يعمل بدافع الحب، أو الإيمان برسالة، أو بدافع الواجب، ولو دون أجر. لكن هذه الدوافع النبيلة تضعنا أيضًا في مواجهة صراع مرير. فالاحتراق النفسي لا ينبع فقط من ضغط العمل، بل من التفاوت بين الصورة المثالية التي نحملها عن العمل، والواقع المرهق الذي نعيشه.

في الماضي، كان العمل وسيلة للعيش، واليوم صار ميدانًا لتحقيق الذات. الكذبة النبيلة التي تسوّقها الرأسمالية تقول: “إن عملت بجد، ستعيش حياة طيبة”. لكنها كذبة. الحياة الطيبة، في الواقع، تُمنح أحيانًا، وتُحرم أحيانًا أخرى، بغض النظر عن مقدار الجهد المبذول.

مجتمعاتنا تُقدّس العمل. في استطلاع أجرته مؤسسة “بيو”، وصف 80% من الأمريكيين أنفسهم بأنهم “يعملون بجد”، صفة تفوقت على كل الصفات الأخرى. لكن من يعترف بأنه كسول؟ القليل جدًّا. كأننا نعيش في مسابقة دائمة لإثبات الجدارة.

شركات الاستشارات تُروّج لفكرة “الاندماج الوظيفي”، وتضع الموظف المثالي في صورة المقاتل المتفاني، الذي يُضحّي بحياته في سبيل شركته. ومن لا يفعل؟ يوصف بـ”القاتل الصامت” أو “المُخرب المتخفي”. الأمر ليس نكتة؛ إنه ضغط نفسي ممنهج.

ومع ذلك، ليس كل من يفقد اندماجه مصابًا بالاحتراق، بل ربما اتخذ قرارًا عاقلًا بتقليل توقعاته. خفّض سقف أحلامه ليتنفس.

الرأسمالية، كما وصفها ماكس فيبر، “كون متوحش”، نظام أخلاقي واقتصادي شموليّ يطلب منك أن تعمل لا لتحيا، بل لتُثبت أنك تستحق الحياة. العمل صار وسيلة للخلاص الروحي، وفق أخلاقيات تعود إلى المذهب البروتستانتي، حيث يُنظر إلى الإنتاجية كعلامة على “البركة”.

لكن ماذا لو لم نكن مباركين؟ ماذا لو تعبنا؟

فيبر نفسه، المنظّر الكبير، لم ينجُ من هذا النظام. قضى سنواته الأخيرة منهكًا، مكتئبًا، عاجزًا عن القراءة أو التفاعل. لقد دخل هو الآخر في القفص الحديدي.

العمل قد يكون نعمة، لكنه ليس هوية. وحين يُصبح كذلك، فإننا نخسر أنفسنا رويدًا رويدًا.